Wirkungsgrad von Wärmepumpen: Was Sie wissen müssen

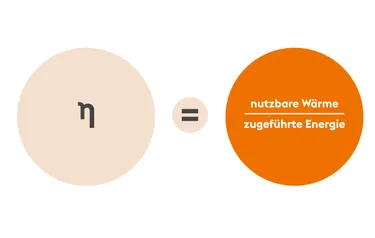

Der Wirkungsgrad von Heizsystemen gibt an, in welchem Verhältnis die ihnen zugeführte Energie zur produzierten nutzbaren Wärme steht. Oder anders ausgedrückt: wie effizient die Energieumwandlung in den Systemen abläuft. Je höher der Wirkungsgrad ausfällt, desto geringer sind also die bei der Wärmeproduktion anfallenden Energieverluste. Für die Ermittlung des Wirkungsgrads (η) von Heizungssystemen gilt folgende Formel:

Wie hoch ist der Wirkungsgrad einer Wärmepumpe?

Im Vergleich zu anderen Heizsystemen haben Wärmepumpen in der Regel einen hohen Wirkungsgrad. Sie gelten daher als besonders effiziente Heizungsoption: Je nach Modell liegt ihr Wirkungsgrad bei 2 bis 5. Er ist damit doppelt bis fünfmal so hoch wie bei anderen Heizsystemen. Der Grund: Wärmepumpen ziehen rund drei Viertel der Energie zum Heizen aus der Umwelt – genauer: aus Erdwärme, Außenluft oder aus dem Grundwasser. Der für ihren Betrieb genutzte Strom macht lediglich etwa ein Viertel der genutzten Energie aus. Im Artikel „Wie funktioniert eine Wärmepumpe?“ wird die Funktionsweise von Wärmepumpen einfach erklärt.

Welchen Wirkungsgrad erreichen andere Heizungen?

Eine Gasheizung dagegen kann rund 20.000 Kilowattstunden (kWh) Erdgas in 18.000 kWh Wärme umwandeln. Sie hat also einen Wirkungsgrad von 0,9. Bei einer 20 Jahre alten Ölheizung, bei der veraltete Technik zum Einsatz kommt, liegt der Wirkungsgrad deutlich darunter, nämlich bei nur 0,7. Moderne Ölthermen schaffen immerhin 0,8 bis 0,9. Bei Pelletheizungen liegt der Wert zwischen 0,85 und 1,03.

Warum sind Wärmepumpen so energieeffizient?

Der hohe Wirkungsgrad von Wärmepumpen kommt dadurch zustande, dass sie keine Brennstoffe nutzen, um Wärme zu erzeugen, sondern in der Hauptsache vom Sonnenlicht erzeugte Wärme, die im Boden (Erdwärmepumpe), in der Luft (Luft-Wärmepumpe) oder im Grundwasser (Grundwasserwärmepumpe) steckt. Diese wandeln sie mithilfe von elektrischer Energie in klimafreundliche und günstige Heizenergie um.

Was haben der Wirkungsgrad von Wärmepumpen und der Stromverbrauch miteinander zu tun?

Anders als bei anderen Heizsystemen, bei denen lediglich berechnet werden muss, wie viel Wärme sie aus einem Energieträger wie etwa Erdgas oder Öl erzeugen können, gibt der Wirkungsgrad einer Wärmepumpe an, wie viele Einheiten an Wärmeenergie sie produzieren kann, verglichen mit den Einheiten elektrischer Energie, die sie während des Betriebs verbraucht. Eine Wärmepumpe, die mit einem Wirkungsgrad von 4 betrieben wird, kann also vier Einheiten an Wärmeenergie produzieren, während sie nur eine Einheit an elektrischer Energie verbraucht.

Was bedeutet COP?

Der jeweils aktuelle Wirkungsgrad von Anlagen, die – wie Wärmepumpen – Umweltwärme aufnehmen, wird oft auch als COP (Coefficient of Performance) bezeichnet.

Was bedeutet JAZ?

Da der Wirkungsgrad aufgrund von äußeren Gegebenheiten nicht immer konstant hoch ist, gibt es neben dem COP eine weitere Messzahl, die die Leistungsfähigkeit von Wärmepumpen beschreibt: die sogenannte Jahresarbeitszahl, kurz JAZ. Auch sie setzt den Stromaufwand und den Wärmeertrag ins Verhältnis. Die JAZ gibt an, wie hoch die Effizienz der Wärmepumpenheizung im praktischen Gebrauch über ein Betriebsjahr hinweg ist.

Was bedeutet SCOP?

Da Wärmepumpen im Verlauf eines Jahres nicht kontinuierlich bei gleichen Temperaturbedingungen arbeiten, stimmen COP- und JAZ-Werte nicht überein. Daher ist auch die sogenannte saisonale Leistungszahl (Seasonal Coefficient of Performance, kurz SCOP) wichtig. Diese basiert auf den COP-Werten vorgegebener Betriebszustände, die gewichtet nach ihrer Häufigkeit miteinander verrechnet werden. So kann mithilfe des SCOP-Wertes die Effizienz einer Wärmepumpe bereits in der Planungsphase eingeschätzt werden.

Warum schwankt der Wirkungsgrad einer Wärmepumpe im Jahresverlauf?

Insbesondere Luft-Wärmepumpen haben einen im Jahresverlauf schwankenden Wirkungsgrad, da auch die Temperatur ihrer Wärmequelle, also die Temperatur der Außenluft, über die Jahreszeiten hinweg stark schwankt. Im Winter fällt diese naturgemäß eher niedrig aus, im Sommer dagegen eher hoch. Die Wärmepumpe muss also im Winter mehr elektrische Energie nutzen, um die aus den erneuerbaren Quellen gewonnene Wärme auf das Niveau zu erhöhen, welches zum Heizen im Gebäude benötigt wird. Deshalb liegt der COP von Luft-Wärmepumpen im Jahresdurchschnitt nur bei 2,5 bis 3,5.

Erdwärmepumpen, deren Sonden 50 oder mehr Meter tief in die Erde reichen, sind dagegen kaum Temperaturschwankungen ausgesetzt – ihr Wirkungsgrad ist also größer, im Durchschnitt beträgt er 4 bis 4,5. Grundwasserwärmepumpen weisen den besten Wirkungsgrad auf, da das Grundwasser ganzjährig zwölf Grad Celsius warm ist. Sie können daher COP-Werte von über 5 erreichen.

Neben der Temperatur der zur Wärmegewinnung angezapften Energiequelle (Erdwärme, Luft, Grundwasser) spielen für den Wärmepumpen-Wirkungsgrad weitere Faktoren eine entscheidende Rolle: etwa der Dämmzustand der Gebäudehülle, die Isolierung der Heizungsrohre oder die zu beheizenden Heizflächen. Denn je schlechter beispielsweise die Dämmung eines Gebäudes ist, desto höher muss die Vorlauftemperatur der Heizung eingestellt sein – oder, anders ausgedrückt, desto stärker muss das Heizwasser vom Heizsystem erwärmt werden, bevor es durch ein Rohrsystem zu den einzelnen Heizkörpern fließt.

Mit dem sogenannten ETAs-Wert gibt es noch einen weiteren Wert, der angibt, wie effektiv eine Heizung die eingesetzte Energie in nutzbare Wärme umwandelt. ETAs steht dabei für den griechischen Buchstaben Eta (η) mit einem angehängten „s“ für „seasonal“. Der ETAs-Wert gibt an, wie das Verhältnis des Raumheizungsbedarfs zum jährlichen Energieverbrauch der Heizung aussieht – er beziffert also die jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz einer Heizanlage.

Wie optimiert man den Wirkungsgrad einer Wärmepumpe?

Damit eine Wärmepumpe möglichst effizient arbeitet, ist es wichtig, sich schon bei der Planung Gedanken über den perfekten Aufstellort zu machen. Im Artikel „Innen-, Außen- oder Split-Aufstellung? Den richtigen Aufstellort für Ihre Wärmepumpe ermitteln“ erfahren Sie hierzu alles Wissenswerte.

Die Effizienz von bereits installierten Wärmepumpen kann beispielsweise durch die Nutzung eines effizienteren Kompressors gesteigert werden. Auch durch regelmäßige Wartungen lässt sich der Wärmebedarf senken und damit die Effizienz der Wärmepumpe erhöhen. Am meisten aber lässt sich mit einem niedrigen Temperaturhub erreichen: wenn also die Temperatur der Wärmequelle und die Vorlauftemperatur der Heizung nah beieinander liegen. Denn das sorgt dafür, dass die Wärmepumpe weniger Strom verbraucht. Schon eine Verringerung der Vorlauftemperatur um fünf Grad Celsius kann die JAZ um bis zu zehn Prozent erhöhen.

Da die Vorlauftemperatur umso niedriger ausfällt, je größer die Heizfläche ist, lässt sich die Vorlauftemperatur besonders effektiv durch spezielle Niedertemperaturheizkörper oder durch besonders große Heizflächen wie extragroße Heizkörper, Wand-, Decken- oder Fußbodenheizungen absenken. Zudem lässt sich die Vorlauftemperatur durch einen hydraulischen Abgleich sowie durch die optimale Einstellung der Heizkurve senken. Nicht zuletzt hilft es, den Wärmeschutz am Haus zu verbessern, denn dadurch sinken die Wärmeverluste, wodurch die Vorlauftemperatur der Heizung ebenfalls reduziert werden kann.

Sind Wärmepumpen eine klimafreundliche Heizungsalternative?

Ja, denn Wärmepumpen erzeugen im Vergleich zu herkömmlichen Heizungssystemen wie Gas- oder Ölheizungen weitaus weniger klimaschädliche Emissionen und nutzen hauptsächlich erneuerbare Energiequellen, um Wärmeenergie für die Heizung und Warmwasserbereitung zu erzeugen. Im Vergleich zu fossil betriebenen Heizungen stoßen Wärmepumpen daher bis zu 100 Prozent weniger CO2 aus.

Allerdings ist der tatsächliche CO2-Fußabdruck einer Wärmepumpe von der Art der Stromerzeugung abhängig, die für ihren Betrieb genutzt wird. Wenn der Strom, der die Wärmepumpe antreibt, ebenfalls aus erneuerbaren Quellen wie Wind- oder Solarenergie stammt, ist die Wärmepumpe überaus klimafreundlich. Verbraucher:innen, die ihre Wärmepumpe mit Ökostrom betreiben, machen also alles richtig.

Sie interessieren sich für eine Wärmepumpe von enercity? Bei uns können Sie kurzfristig eine Wärmepumpe mieten oder kaufen.

Sie möchten regelmäßig über innovative Technologien und spannende Fakten rund um die Themen Energie und Klimaschutz informiert werden? Dann abonnieren Sie den Newsletter unseres Energiemagazins #positiveenergie!