Wie setzt sich Ihr Strompreis zusammen?

Ein Stromvergleich zahlt sich aus – mit unseren Tipps vergleichen Sie richtig und finden garantiert den passenden Tarif. So lassen sich Ihre monatlichen Kosten spürbar und einfach reduzieren.

Was sind Arbeitspreis und Grundpreis?

Die Summe auf Ihrer Rechnung setzt sich aus zwei Bestandteilen zusammen: aus dem Arbeitspreis und aus dem Grundpreis. Letzterer ist – ähnlich wie die Grundgebühr bei Ihrem Handy – die Basiszahlung für Ihren Stromtarif. Mit dem Grundpreis begleichen Sie unter anderem die Kosten für die Stromabrechnung, für den Stromzähler, dessen Wartung und für das Messen des Verbrauchs – unabhängig davon, wie viel Strom Sie konkret verbrauchen.

Der Arbeitspreis hingegen wird von der Menge des verbrauchten Stroms bestimmt. Der verbrauchsabhängige Anteil Ihrer Jahresrechnung erhöht sich also mit jeder verbrauchten Kilowattstunde um den Arbeitspreis. In ihm sind alle Umlagen, Steuern, Netzentgelte und die Kosten des Anbieters für den Energieeinkauf enthalten. Streng genommen können Sie also nur den verbrauchsabhängigen Teil Ihrer Rechnung durch Ihren Stromverbrauch beeinflussen.

Das Geld für den Arbeitspreis rechnet zwar Ihr Stromanbieter ab; es geht aber neben dem Stromanbieter selbst auch an den Betreiber des von ihm genutzten Stromnetzes (Netzbetreiber) und an den Staat. Lediglich der Anteil von Beschaffung und Vertrieb wird dabei durch Angebot und Nachfrage im freien Wettbewerb bestimmt. Das heißt: Nur diesen Anteil können Stromanbieter selbst beeinflussen und etwa senken oder anheben. Was die Netzbetreiber und der Staat bekommen, geben dagegen Gesetze oder andere staatliche Regelungen vor. Und diese Anteile sind in der Regel höher als der Anteil, den die Stromanbieter erhalten.

Quelle: BDEW, Datenstand 10/2025

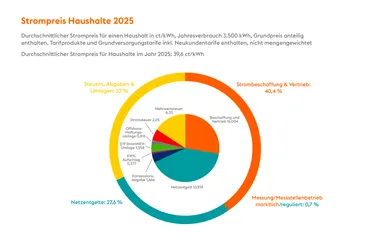

Wie setzt sich der Strompreis 2025 zusammen?

32 Prozent des Strompreises beziehungsweise des Arbeitspreises zieht der Staat für Steuern, Abgaben und Umlagen ein. Zum Staatsanteil des Strompreises gehören unter anderem die Mehrwertsteuer und die Stromsteuer, die auch Ökosteuer genannt wird. Sie war 1999 ursprünglich eingeführt worden, um klimapolitische Ziele zu fördern, fließt jetzt aber zu einem großen Teil in die Rentenversicherung.

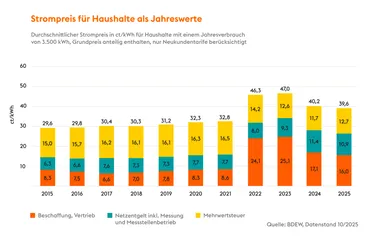

Bis zum Juli 2022 machte die „Umlage zur Förderung der Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)“ einen großen Teil des staatlichen Anteils am Strompreis aus. Mit dieser Abgabe beteiligte der Staat die Bürger:innen an der Finanzierung der Energiewende in Deutschland – mehr dazu im Kasten unten. Seit dem 1. Juli 2022 entfällt die EEG-Umlage, was natürlich auch zu Veränderungen in der Strompreiszusammensetzung führte und die Stromkosten erst einmal reduzierte, wie die Grafik weiter unten zeigt. Die gestiegenen Strombeschaffungskosten sorgen allerdings dafür, dass die Kilowattstunde deutlich mehr als noch 2021 kostet – selbst wenn man das Krisenjahr 2022 nicht mitberücksichtigt, in dem eine Megawattstunde Strom beispielsweise im August durchschnittlich für 465 Euro an der europäischen Strombörse gehandelt wurde.

Für die eigene Produktion und Verwaltung sowie die Beschaffung von zusätzlichem Strom an den Energiebörsen, etwa um kurzfristige Mehrbedarfe zu decken, erhalten die Stromanbieter 2025 einen Anteil von rund 40 Prozent des Strompreises. Je nach Börsenpreis fällt auch der Anteil am Strompreis, den die Stromanbieter erhalten, höher oder niedriger aus. Mehr dazu erfahren Sie in unserem Artikel „Wie funktioniert der Strommarkt?“.

Bei den Betreibern von Stromnetzen landen im Vergleich zum Vorjahr statt 27 insgesamt 27,6 Prozent des Strompreises, da die Messentgelte, beispielsweise für die Bereitstellung des Stromzählers, und die Netzentgelte gestiegen sind.

Die staatliche „Umlage zur Förderung der Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)“, besser bekannt als EEG-Umlage, wurde im Jahr 2000 eingeführt.

Der Staat zahlt den Betreiber:innen von Ökostromanlagen einen festgelegten Preis für jede eingespeiste Kilowattstunde, die sogenannte Einspeisevergütung. So steigert er die Attraktivität der Ökostromproduktion und bringt die Energiewende in Schwung. Zu diesem Zweck unterhalten die großen deutschen Übertragungsnetzbetreiber ein Konto, das EEG-Konto. Bis 2022 wurden die Verbraucher:innen über den Strompreis direkt an den Kosten beteiligt.

2022 wurde der Wegfall der EEG-Umlage beschlossen, um die Bürger:innen angesichts steigender Energiepreise zu entlasten. Die Differenz, die sich daraus auf dem EEG-Konto ergibt, wird durch den Bund sowie aus dem Energie- und Klimafonds (EKF) aufgefüllt. In den EKF fließen unter anderem die Einnahmen aus der 2021 eingeführten CO2-Bepreisung auf fossile Brennstoffe im Wärme- und Verkehrssektor.

Mehr dazu erfahren Sie in unserem Artikel zur EEG-Umlage.

Warum beeinflussen Netzentgelte den Strompreis?

Die sogenannten Netzentgelte sind Gebühren, die die Kosten für Aufbau, Betrieb und Instandhaltung der Stromnetze decken sollen. Um die Netzbetreiber angesichts der hohen Kosten des Netzausbaus im Rahmen der Energiewende zu entlasten, hat die Bundesnetzagentur vorgeschlagen, alle Stromverbraucher:innen fairer an den Kosten zu beteiligen. Seit 2023 ist darum die 2018 beschlossene bundesweite Angleichung der Netzentgelte in Kraft (Netzentgeltmodernisierungsgesetz).

Allerdings schwanken die Netznutzungsentgelte je nach Wohnort, weshalb die Strompreiszusammensetzung in Deutschland nicht in allen Gebieten einheitlich ist. Es gibt immer noch deutliche regionale Preisunterschiede. Der Strom-Report etwa nutzt zur Berechnung der Strompreiszusammensetzung den deutschen Durchschnitt der Netzentgelte. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) wiederum legt bei seiner Berechnung des Preisdurchschnitts das deutschlandweite Marktangebot zugrunde, welches sowohl aktuelle Bestandskundentarife mit ihren aktuell gültigen Konditionen als auch Neukundentarife beinhaltet. Außerdem flossen der regionale Verbreitungsgrad der Tarife sowie die Bevölkerungsverteilung in die Durchschnittsbildung mit ein.

| Bundesland | Netzentgelte 2025 |

|---|---|

Baden-Württemberg | 11,7 ct/kWh |

Bayern | 9,8 ct/kWh |

Berlin | 11,1 ct/kWh |

Brandenburg | 11,1 ct/kWh |

Hamburg | 14,3 ct/kWh |

Hessen | 10,7 ct/kWh |

Mecklenburg-Vorpommern | 9,2 ct/kWh |

Niedersachsen | 9,6 ct/kWh |

Nordrhein-Westfalen | 11,1 ct/kWh |

Rheinland-Pfalz | 11,7 ct/kWh |

Saarland | 11,2 ct/kWh |

Sachsen | 9,8 ct/kWh |

Sachsen-Anhalt | 10,1 ct/kWh |

Schleswig-Holstein | 10,9 ct/kWh |

Thüringen | 9,6 ct/kWh |

Mehr zum Thema Netzentgelte und wieso sie unterschiedlich ausfallen, erfahren Sie übrigens in unserem Ratgeber „Was sind Netzentgelte und warum steigen sie an?“.

Gut zu wissen: Der Wegfall der Energiepreisbremsen wirkt sich nicht auf die Zusammensetzung des Strompreises aus, denn die Faktoren, die zum Gesamtpreis beitragen, sind gleich geblieben. Verbraucher:innen profitierten jedoch 2023 davon, dass die Bundesregierung im Krisenjahr einen Teil der Preislast schulterte. Die Strompreisbremse garantierte so einen Strompreis von 40 Cent pro Kilowattstunde – allerdings nur, wenn der Verbrauch sichtbar reduziert wurde. Alles über die Energiepreisbremsen und wie sich der Wegfall auf die allgemeinen Energiekosten der Verbraucher:innen ausgewirkt hat, erfahren Sie in unserem Ratgeber zum Wegfall der Gas- und Strompreisbremse.

Wie entwickelt sich der Strompreis?

Der durchschnittliche Strompreis für Haushalte lag im Jahresmittel 2025 ganze 1,75 Cent pro Kilowattstunde (ct/kWh) unter dem Strompreis des Vorjahres. Er beträgt nun durchschnittlich 39,6 statt 41,35 ct/kWh. Während Steuern, Abgaben und Umlagen im Vergleich zu 2024 gestiegen sind, konnten die gesunkenen Beschaffungs- und Vertriebskosten den Gesamtpreis dennoch reduzieren.

Die Expert:innen des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) prognostizieren für 2026 einen leichten Rückgang des Stromdurchschnittspreises, der allerdings weiterhin über dem Niveau von vor 2020 liegen wird. Für Verbraucher:innen bedeutet das, dass Strom trotz steigender Umlagen deutlich günstiger als im Krisenjahr 2022 wird. Das sei vor allem auf die staatliche Entscheidung für einen Zuschuss von 6,5 Milliarden Euro zu den Übertragungsnetzentgelten ab 2026 zurückzuführen. Im Artikel „Wie hoch sind die Netzentgelte, und wer zahlt sie?“ erfahren Sie mehr zum Thema.

Wie Strom aus erneuerbaren Energien wie Sonne, Wind oder Biogas helfen kann, die Stromkosten langfristig zu senken, lesen Sie in unserem Artikel zum Thema Stromgestehungskosten.

Sie möchten Ihren individuellen Stromtarif berechnen und so das beste Angebot für sich finden? Dann nutzen Sie doch einfach den Tarifrechner für Strom von enercity!

Sie möchten regelmäßig über innovative Technologien und spannende Fakten rund um die Themen Energie und Klimaschutz informiert werden? Dann abonnieren Sie den Newsletter unseres Energiemagazins #positiveenergie!