So funktioniert eine Power-to-Heat-Anlage

Was ist Power-to-Heat?

Die Power-to-Heat-Technologie findet sich in nahezu jedem Haushalt: beispielsweise in Form von Wasserkochern, Durchlauferhitzern oder Wärmepumpen. In einem Satz zusammengefasst bedeutet Power-to-Heat (kurz PtH oder P2H) die Erzeugung von Wärme durch elektrische Energie. Doch PtH kann viel mehr leisten, als uns den Alltag zu erleichtern: Als Technologie ist sie eine der vielversprechendsten Möglichkeiten im Kampf gegen den Klimawandel und kann massiv zur Reduktion von CO₂-Emissionen beitragen – besonders dann, wenn Power-to-Heat-Anlagen überschüssigen Strom nutzen, der aus erneuerbaren Energiequellen wie Photovoltaik und Windkraft stammt.

Wasserkocher und Wärmepumpe: Wie funktioniert Power-to-Heat?

Im Wesentlichen gibt es zwei verschiedene PtH-Systeme: solche, die den zugeführten Strom direkt in Wärme umwandeln, und solche, die den Strom lediglich als Antrieb nutzen, um aus anderen Quellen Wärme zu gewinnen.

Ein typisches Beispiel für die erste Variante sind Wasserkocher: Sie nutzen den Strom aus der Steckdose, wandeln ihn in Hitze um und bringen dadurch Wasser zum Kochen. Auch der elektrische Durchlauferhitzer für die Dusche oder den Wasserhahn folgt diesem Prinzip. In diesen beiden Fällen wird Stromenergie direkt in Wärme umgewandelt.

Ein Beispiel für die zweite Variante der PtH-Technologie sind Wärmepumpen. Sie übersetzen Stromenergie nicht direkt in Wärmeenergie, sondern nutzen die Elektrizität lediglich für ihren eigenen Antrieb. Die Wärmepumpe hebt die in der Regel auf niedrigem Temperatur-Niveau verfügbare Umweltwärme, beispielsweise der Umgebungsluft, des Grundwassers oder des Bodens, auf eine höheres Temperatur-Niveau an, sodass sie für Heizung und Warmwasserbereitung verwendet werden kann. Mehr dazu lesen Sie in unserem Artikel „So funktioniert eine Wärmepumpe“.

Für den Antrieb der Wärmepumpe ist in der Regel Strom erforderlich. Dank des ausgeklügelten Funktionsprinzips kann mit jeder eingesetzten Kilowattstunde Strom jedoch die drei- bis vierfache Menge Nutzwärme erzeugt werden. Wärmepumpen gelten daher als besonders effiziente Power-to-Heat-Anlagen für Privathaushalte und finden sich laut Statista schon heute in knapp 50 Prozent aller neuen Wohnhäuser.

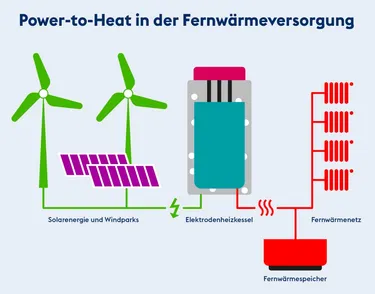

Fernwärme durch Power-to-Heat

In größerem Maßstab wird Power-to-Heat von Stadtwerken und anderen Energiedienstleistern angewendet, um Fernwärme zu erzeugen. Eine solch große PtH-Anlage funktioniert nach einem ganz ähnlichen Prinzip wie ein Wasserkocher. Ihr Herzstück bildet ein Elektrodenkessel: eine Art Tank, in dem sich Wasser befindet, das mithilfe von Elektroden durch Wechselspannung erhitzt wird. Ein solcher Heißwassererzeuger hat in Bezug auf den eingesetzten Strom einen energetischen Wirkungsgrad von 99,9 Prozent, es geht also kaum Energie verloren. Das auf diese Weise erhitzte Wasser wird über einen Wärmetauscher in das Fernwärmenetz eingespeist.

In Kombination mit einem Wärmespeicher ist es sogar möglich, Erzeugung und Verbrauch der Wärme über längere Zeiträume zu entkoppeln. Dann muss die erzeugte Wärme nicht direkt in das Fernwärmenetz eingespeist werden, sondern kann zunächst gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt abgerufen werden. Diese Kombination wird seit 2020 auch im enercity-Kraftwerk Hannover-Herrenhausen eingesetzt: Der Elektrodenkessel mit einer Leistung von 20 Megawatt erreicht eine Betriebstemperatur von bis zu 155 Grad Celsius. Er wandelt Strom zur direkten Einspeisung in das enercity-Fernwärmenetz um, wird aber auch eingesetzt, um das 98 Grad Celsius warme Wasser aus dem angeschlossenen Fernwärmespeicher nachzuheizen. Denn vor allem im Winter braucht das Fernwärmenetz Vorlauftemperaturen von bis zu 120 Grad.

Wie Power-to-Heat die Energiewende vorantreibt

Große PtH-Anlagen können die Energie- und Wärmewende weiter vorantreiben: Zwar stammten 2022 laut AG Energiebilanzen schon 44 Prozent des hierzulande erzeugten Stroms aus erneuerbaren Energiequellen. Allerdings kann die erzeugte Energie aus diesen klimafreundlichen Technologien aktuell noch nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit vollständig genutzt werden. An manchen Tagen wird beispielsweise mehr Wind- und Solarstrom erzeugt, als das Netz aufnehmen beziehungsweise transportieren kann oder die Stromkund:innen benötigen. Häufig werden dann Erneuerbare-Energie-Anlagen abgeschaltet. Allein im Jahr 2022 blieben deswegen mehr als acht Milliarden Kilowattstunden aus erneuerbaren Energien ungenutzt.

Mithilfe von Power-to-Heat-Anlagen kann dieser bisher ungenutzte Strom aus erneuerbaren Quellen in Teilen für die Erzeugung grüner Fernwärme verwendet werden. Auf diese Weise kann langfristig auch der Anteil fossiler Energiequellen in der Fernwärmeerzeugung sinken. Noch sind Großanlagen, die das Power-to-Heat-Prinzip nutzen, jedoch nicht flächendeckend in Deutschland verbreitet. Laut Statista wurden in der Bundesrepublik im Jahr 2022 insgesamt 54 Power-to-Heat-Projekte gezählt. Davon waren aber nur 31 in Betrieb und 23 Anlagen in Planung. Die Technologie bietet großes Potenzial, den Anteil erneuerbarer Energien an der Wärmeversorgung zu steigern. Im Jahr 2020 betrug dieser mit 179,9 Milliarden Kilowattstunden etwa 15,2 Prozent.

Was sind die Vorteile von Power-to-Heat?

Strom aus volatilen Energiequellen lässt sich häufig nur mit aufwendigen und teuren Technologien wie beispielsweise riesigen Batterien speichern. Idealerweise wird der Strom deshalb sofort verbraucht oder aber für die Erzeugung von Heizwärme verwendet. Denn diese lässt sich viel einfacher speichern als Strom – ein echter Vorteil. Weitere Vorteile, die für Power-to-Heat-Anlagen sprechen:

- Effiziente Nutzung von überschüssigem Strom aus erneuerbaren Energien minimiert deren Abregelung aufgrund von Netzengpässen

- Umwandlung von Strom in Wärme sichert Stabilität von Stromnetzen

- Bringt die Energiewende im Wärmesektor voran und verringert CO2-Emissionen durch die reduzierte Nutzung von fossilen Brennstoffen

- Robuste und bereits langjährig erprobte Technologie

- Eignen sich für zentrale und dezentrale Wärmeerzeugung in großen Kraftwerken oder privaten Haushalten

- Bei der Umwandlung von Strom zu Wärme geht durch den hohen Wirkungsgrad kaum Energie verloren

Ist Power-to-Heat für PV-Anlagen sinnvoll?

Neben dem Einsatz von PtH in großen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, welche die erzeugte Wärme ins Nah- und Fernwärmenetz einspeisen, kann das Prinzip auch für Privathaushalte interessant sein. Durch die intelligente Kombination einer PV-Anlage und beispielsweise einer Wärmepumpe können Sie Ihren Eigenverbrauch am selbst erzeugten Strom steigern und gleichzeitig Ihre Heizkosten senken. Außerdem machen Sie sich so unabhängig von Heizöl oder Gas. Gut zu wissen: Die Anschaffungskosten für eine Power-to-Heat-Anlage liegen deutlich unter denen eines Solarstromspeichers. Ob eine solche Lösung für Sie wirtschaftlich ist, hängt natürlich von Faktoren wie Ihrem Warmwasserverbrauch, Ihrem Heizbedarf und den Preisen für Öl und Gas ab.

Power-to-Heat-FAQ – die wichtigsten Fragen und Antworten

Sie wollen kostengünstig und nachhaltig heizen? Dann profitieren Sie doch einfach von unseren attraktiven Kauf- oder Mietangeboten sowie den aktuellen Förderprogrammen für eine Wärmepumpe.

Artikel vom 18. Oktober 2021. Aktualisiert am 20. Oktober 2023.

Sie möchten regelmäßig über innovative Technologien und spannende Fakten rund um die Themen Energie und Klimaschutz informiert werden? Dann abonnieren Sie den Newsletter unseres Energiemagazins #positiveenergie!