Sektorkopplung als Schlüssel zur Energiewende

Was bedeutet Sektorkopplung?

Sektorkopplung beschreibt die systematische Verbindung bisher weitgehend separater Energiesektoren. Das Ziel ist es, Strom aus erneuerbaren Quellen effizient in anderen Bereichen nutzbar zu machen. So lassen sich Synergien schaffen, die Nutzung fossiler Energieträger wird reduziert – und damit auch die Menge klimaschädlicher CO2-Emissionen.

Beispiele für Sektorkopplung

Im Fokus der Sektorkopplung stehen diese vier Bereiche:

Strom

Die Strombranche bildet den Ausgangspunkt der Sektorkopplung, da hier die Nutzung von Strom aus erneuerbaren Quellen wie Windkraft, Photovoltaik und Biomasse beginnt. Dieser Strom wird nicht nur für klassische Anwendungen wie Beleuchtung verwendet, sondern kann auch in andere Bereiche übertragen werden – zum Beispiel zur Erzeugung von Wärme, zum Laden von Elektrofahrzeugen oder zur Herstellung von grünem Wasserstoff. Dadurch wird der Strom vielseitig nutzbar und verbindet Sektoren effizient miteinander. Ein intelligentes Stromnetz, das sogenannte Smart Grid, sowie Speicher helfen bei der bedarfsgerechten Verteilung. Im ersten Quartal 2025 wurden in Deutschland laut Statistischem Bundesamt (Destatis) 119,4 Milliarden Kilowattstunden Strom produziert und in das Stromnetz eingespeist – 49,5 Prozent davon stammten aus erneuerbaren Energiequellen.

Wärme

Erneuerbare Energien deckten 2024 im Wärmebereich nur 18,1 Prozent des Energiebedarfs ab, wie das Umweltbundesamt berichtet. Um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren, wird zunehmend auf Power‑to‑Heat-Technologien gesetzt (mehr dazu weiter unten). Diese wandeln Strom aus erneuerbaren Quellen in Wärme um und koppeln damit den Strom- und Wärmesektor. Ein etabliertes Beispiel sind Wärmepumpen, die Umgebungswärme mithilfe von Strom verdichten und in Heizenergie umwandeln. Bei einer gezielten Kombination mit Wärmespeichern – insbesondere in energieeffizienten Gebäuden – lässt sich ein erheblicher Anteil Wärme flexibel aus Erneuerbaren gewinnen.

Verkehr

Um die Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor zu senken, ist der Umstieg auf Elektrofahrzeuge ein wirkungsvoller Ansatz. Über ihre gesamte Lebensdauer hinweg verursachen E-Autos deutlich weniger CO₂ als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor: aktuell etwa 60 Gramm CO₂ pro Kilometer. Dieser Wert ergibt sich aus der Produktion der Fahrzeuge und der Erzeugung des zum Betrieb benötigten Stroms. Benzin- oder Dieselfahrzeuge liegen hingegen bei 170 bis 200 Gramm.

Um Elektromobilität noch erfolgreicher zu machen, wird an einem flächendeckenden Netz von Ladestationen gearbeitet. Um die zusätzliche Stromnachfrage intelligent und flexibel zu steuern und so Überlastungen im Stromnetz zu vermeiden, bieten Stromlieferanten beispielsweise dynamische Stromtarife an. Richtig rund wird es, wenn der Strom für die Ladeinfrastruktur möglichst vollständig aus erneuerbaren Energien stammt – nicht nur bei privaten Ladesäulen, sondern auch bei öffentlichen. Hier geht enercity mit gutem Beispiel voran und betreibt alle Ladepunkte mit 100 % Ökostrom.

Innovative Ansätze wie das bidirektionale Laden – bei dem Elektroautos nicht nur Strom beziehen, sondern auch speichern und zurück ins Netz speisen können – bieten zusätzliches Potenzial, um erneuerbare Energie effizienter zu nutzen und das Stromsystem zu stabilisieren. Außerdem können Power-to-X-Technologien hier zum Einsatz kommen, dazu weiter unten mehr.

Industrie

Im Jahr 2024 betrug der Anteil der Industrie am gesamten Energieverbrauch in Deutschland laut Statista 44 Prozent. Darum spielt die Sektorkopplung in der Industrie eine zentrale Rolle beim Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft. Ziel ist es, industrielle Prozesse, die bislang vor allem auf fossilen Energieträgern wie Kohle, Gas oder Öl basieren, mit Strom aus erneuerbaren Quellen zu betreiben oder effizient mit anderen Energiesektoren zu vernetzen. Ein Beispiel: Industrielle Anwendungen – etwa in der Chemie, Metallverarbeitung oder Papierindustrie – erfordern Prozesswärme oder mechanische Energie. Diese wird bislang größtenteils durch fossile Brennstoffe erzeugt. Durch die Elektrifizierung dieser Prozesse mit Strom aus erneuerbaren Energien können Unternehmen ihre CO₂-Emissionen erheblich senken. Die Industrie kann auch selbst zur Stabilisierung des Energiesystems beitragen, beispielsweise durch:

- Lastmanagement (zeitliche Verlagerung von Prozessen in Zeiten hoher Ökostromverfügbarkeit)

- Nutzung eigener Energiespeicher oder Abwärmenutzung

- Direkte Kopplung mit PV-/Windenergieanlagen auf dem Werksgelände

Dadurch wird nicht nur das Stromnetz entlastet, sondern auch der Anteil eigener erneuerbarer Energie erhöht.

Warum ist Sektorkopplung wichtig für die Energiewende?

Der positive Einfluss der Sektorkopplung auf die Energiewende zeigt sich in den vielen Vorteilen und Entwicklungen, die eine Verknüpfung unterschiedlicher Energiesektoren mit sich bringt. Vor allem die Speicherung der gewonnenen Energie ist ein wichtiges Thema, denn sie sorgt dafür, dass die Versorgung mit erneuerbarer Energie zu jeder Zeit gesichert ist, und stabilisiert das Stromnetz. Mehr dazu in unserem Artikel „Batteriespeicher sichern die Netzstabilität“.

- Dekarbonisierung: Durch Sektorkopplung lässt sich der Einsatz erneuerbarer Energien auf den Verkehrs-, Wärme- und Industriesektor ausdehnen. So werden fossile Brennstoffe wie Öl und Gas flächendeckend ersetzt – ein wichtiger Schritt zur Reduktion von klimaschädlichen Treibhausgasen wie CO2.

- Effizienzsteigerung: Durch intelligente Technologien wie Wärmepumpen, Kraft-Wärme-Kopplung oder Elektromobilität sinkt der Gesamtenergiebedarf, denn sie sind besonders energieeffizient und können so mehr Leistung mit einer geringeren Energiemenge erbringen. Dadurch wird die Energienutzung effizienter als im konventionellen, sektoral isolierten System.

- Flexibilität: Die Verknüpfung aller Sektoren schafft neue funktionale Energiespeicher, etwa Wärme- oder Wasserstoffspeicher, die dabei helfen, Stromüberschüsse sinnvoll zu speichern und Schwankungen bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien besser auszugleichen.

- Wirtschaftlichkeit: Langfristig sinken durch die optimale Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien auch die Kosten. Zudem ist ein sektorenübergreifendes System kostengünstiger als der isolierte Ausbau einzelner Speicher.

Wie funktioniert Sektorkopplung?

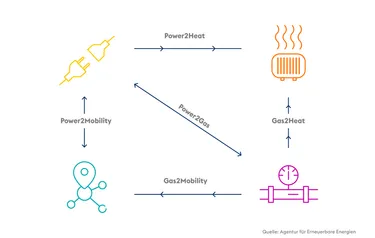

Um die Energienutzung effizienter zu machen, kommen bei der Sektorkopplung verschiedene Technologien und Methoden zum Einsatz:

- Power-to-Heat: Grundsätzlich unterscheidet man bei Power-to-Heat-Systemen (PtH) zwei Arten: Zum einen gibt es Systeme, die Strom direkt in Wärme umwandeln, zum anderen solche, die Strom lediglich als Antrieb verwenden, um Wärme aus der Umwelt nutzbar zu machen. Ein klassisches Beispiel für die erste Variante ist der Wasserkocher: Er bezieht Strom aus der Steckdose, wandelt ihn in Wärme um und erhitzt damit Wasser. Die zweite Variante ist etwas komplexer, aber besonders effizient und klimafreundlich: Wärmepumpen. Sie wandeln den Strom nicht direkt in Wärme um, sondern nutzen die elektrische Energie, um Umweltwärme – zum Beispiel aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser – auf ein nutzbares Temperaturniveau anzuheben. In Hannover-Herrenhausen betreibt enercity eine PtH-Anlage und erzeugt Fernwärme aus erneuerbaren Rohstoffen. Mehr dazu in unserem ausführlichen Artikel zur Funktionsweise von Power-to-Heat.

- Power-to-Gas: Hierbei wird überschüssiger Strom in gasförmige Energieträger wie Wasserstoff oder Methan umgewandelt. Der Prozess beginnt mit der Elektrolyse, bei der Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt wird. Der erzeugte Wasserstoff kann direkt genutzt oder durch Methanisierung in synthetisches Erdgas umgewandelt werden. Diese Gase können als Brennstoff genutzt oder gespeichert werden und erneuerbare Energie saisonal speichern.

- Power-to-Mobility: Elektrofahrzeuge nutzen Strom aus erneuerbaren Quellen, um den CO2-Ausstoß im Verkehrssektor zu reduzieren. Ein zentraler Ansatz ist die direkte Nutzung von Strom, bei der Elektrofahrzeuge über das Stromnetz oder spezielle Ladestationen geladen und betrieben werden. Dabei wird der Strom unmittelbar aus erneuerbaren Quellen bezogen und direkt in die Fahrzeugbatterie eingespeist. Darüber hinaus gibt es indirekte Anwendungen wie Power-to-Gas (siehe oben) oder Power-to-Liquid (PtL). Hierbei dient der erneuerbare Strom zur Herstellung synthetischer flüssiger Kraftstoffe wie E-Diesel oder E-Kerosin, die dann in konventionellen Verbrennungsmotoren genutzt werden können – beispielsweise im Flugverkehr oder bei schweren Nutzfahrzeugen. Wird Ladeinfrastruktur in das Stromnetz integriert, kann erneuerbarer Strom intelligent gesteuert und genutzt werden.

- Power-to-X: Im Zusammenhang mit Sektorkopplung begegnet man auch immer wieder dem Begriff Power-to-X. Dieser dient als Sammelbegriff für die oben erwähnten Technologien, die zur Speicherung beziehungsweise anderweitigen Nutzung von überschüssigem Strom aus erneuerbaren Energien genutzt werden.

Die Sektorkopplung bietet enormes Potenzial für die Energiewende, denn sie verbindet Strom, Wärme, Verkehr und Industrie zu einem ganzheitlichen Energiesystem. So können erneuerbare Energien effizienter genutzt und CO₂-Emissionen deutlich reduziert werden. Aktuell steckt die Umsetzung noch in den Anfängen – viele Technologien sind vorhanden, werden aber noch nicht flächendeckend eingesetzt. Um das volle Potenzial auszuschöpfen, braucht es klare politische Rahmenbedingungen, gezielte Investitionen und ein stärkeres Zusammenspiel der einzelnen Sektoren.

Unsere enercity-Expert:innen beraten Sie gerne bei der Planung Ihrer klimafreundlichen Heizung, beispielsweise durch einen Fernwärmeanschluss oder eine Wärmepumpe.

Sie möchten regelmäßig über innovative Technologien und spannende Fakten rund um die Themen Energie und Klimaschutz informiert werden? Dann abonnieren Sie den Newsletter unseres Energiemagazins #positiveenergie!