So funktioniert Fernwärme

- Fernwärme ist wie ein großer Heizkreislauf für die ganze Stadt: Anstelle von Heizkessel und Thermen in den einzelnen Häusern kommt die Wärme aus wenigen Wärmekraftwerken.

- Fernwärme sorgt auch für heißes Wasser.

- Sehr effizient: Betrieben mit grünen Energien senkt Fernwärme CO2-Emissionen.

- Megaprojekt „Wärmewende Hannover“: enercity treibt den Ausbau des Fernwärmenetzes voran. Bis spätestens 2035 soll die hannoversche Fernwärme vollständig klimaneutral sein, bereits bis 2027 zu 75 Prozent.

Ob Gastherme oder Zentralheizung – traditionell wird in den meisten Häusern das für Heizung und Küche benötigte Warmwasser vor Ort erhitzt. Doch es geht auch anders: mit Fernwärme.

Fernwärme ist die Energieversorgung im Verbund. Viele kleine und mittlere Erzeugungsanlagen speisen in ein gemeinsames Netz ein, das die umweltfreundliche Wärme zu den Endverbraucher:innen transportiert. Als Energieträger fließt heißes Wasser mit Temperaturen bis zu 120 Grad Celsius durch die Rohre. „Im Prinzip funktioniert Fernwärme wie eine sehr, sehr große Heizung – nur eben für die ganze Stadt“, sagt Ingo Voigts von enercity. „Die große Stärke der Fernwärme: Gerade in Städten, wo viele Menschen auf engem Raum zusammenleben, ist diese Art der Wärmeversorgung unglaublich effizient. Sie macht es möglich, sehr viele Gebäude mit Heizenergie zu versorgen.“

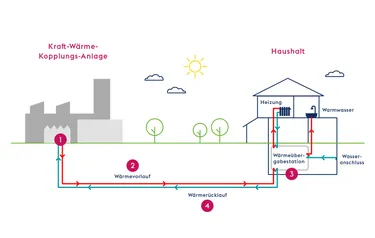

Einfach erklärt in vier Schritten: So kommt die Fernwärme ins Haus

- Schritt Nr. 1 In einem Kraftwerk erzeugte Wärme wird in das Fernwärmenetz eingespeist. Dieses Netz ist ein in sich geschlossenes System, das aus mindestens zwei Rohren besteht: der Vorlaufleitung und der Rücklaufleitung. Der Energieträger in den Leitungen ist erhitztes Wasser.

- Schritt Nr. 2 Das heiße Wasser wird in sogenannten Vorlaufleitungen (oder: im Wärmevorlauf) in Richtung der ans Fernwärmenetz angeschlossenen Gebäude geleitet. Starke Pumpen sorgen dafür, dass die Heizenergie schnell und mit wenig Wärmeverlusten dorthin gelangt.

- Schritt Nr. 3 Die verfügbare Fernwärme muss jetzt nur noch ins Haus geleitet werden. Das funktioniert so: Vom Fernwärmenetz zweigen Hausanschlüsse zu den Gebäuden ab. Jeder dieser Hausanschlüsse führt zu einer Wärmeübergabestation, die sich meist im Keller des Gebäudes befindet. In dieser Station wird die thermische Energie aus dem Fernwärmenetz auf das Heizsystem im Haus übertragen. Von dort wird dann die Wärme auf die einzelnen Wohnungen beziehungsweise Räume verteilt. Zusätzlich zum Heizen kann Fernwärme auch für die Warmwasserbereitung genutzt werden. Damit entfällt die oft teure Heißwasserversorgung im Haus, beispielsweise durch elektrisch betriebene Durchlauferhitzer.

- Schritt Nr. 4 Jetzt geben die Heizkörper die Wärmeenergie an die Raumluft ab. Als Folge davon sinkt die Temperatur des Wassers im Heizsystem. Dieses abgekühlte Wasser fließt zurück in die Wärmeübergabestation, wo es erneut thermische Energie aus der Fernwärme aufnehmen kann. Der Heizkreislauf im Haus beginnt nun von vorn.

Analog geschieht das Gleiche im Fernwärmenetz: Hat das Wasser seine thermische Energie an das Heizsystem des Hauses abgegeben, wird es über die Wärmeübergabestation in den Rücklauf des Fernwärmenetzes geleitet. Hier transportieren Pumpen das abgekühlte Wasser zurück zum Kraftwerk. Auch hier beginnt dann der Fernwärmekreislauf von Neuem.

Mehr zum Fernwärmenetz und der dort verwendeten Technologie erfahren Sie in unserem Ratgeber „Großwärmepumpen: Grüne Wärme für ganze Wohnbezirke“.

Wie wird die Energie fürs Fernwärmenetz erzeugt?

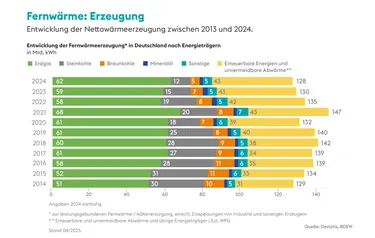

Adieu, Erdgas- und Kohlekraftwerke! Damit die Fernwärmeheizung nachhaltig und klimafreundlich wird, ist die Art der Wärmeerzeugung entscheidend. Mit dem von der Bundesregierung beschlossenen Kohleausstieg und der Verteuerung fossiler Energieträger durch die stufenweise steigende CO2-Abgabe kommen fossile Brennstoffe zur Fernwärmeerzeugung mittelfristig nicht mehr infrage. Immer mehr Energieversorger stellen ihre Fernwärmeproduktion um und speisen Wärme aus nachhaltigen Quellen ins Netz.

Beide, Fernwärme- und Nahwärmenetze, liefern Heizenergie über ein Rohrleitungssystem direkt ins Gebäude. Der Unterschied liegt in der Reichweite: Nahwärme versorgt meist einzelne Quartiere oder Dörfer, Fernwärme ganze Städte oder Regionen. Dazu kommt: Nahwärmenetze sind oft an kleinere, lokale Energiequellen wie Biogasanlagen oder Holzheizungen angeschlossen. Fernwärme stammt dagegen in der Regel aus großen Kraftwerken oder Industrieanlagen. Beide Systeme gelten als effizient und klimafreundlich – vor allem, wenn erneuerbare Energien oder Abwärme genutzt werden.

Wie nachhaltig ist Fernwärme?

Tatsächlich bietet Fernwärme die Chance, durch den Einsatz grüner Energiequellen auf einen Schlag ganze Stadtgebiete klimafreundlich zu heizen. Das macht Fernwärme zum Gamechanger im Kampf gegen den Klimawandel. „Die Bedeutung der Technik für die Wärmeversorgung in urbanen Ballungsräumen wird in den nächsten Jahren weiterwachsen“, sagt enercity-Experte Ingo Voigts.

Als Ersatz für Kohle und Erdgas setzt auch enercity verstärkt auf nachhaltige Energieträger wie beispielsweise auf die thermische Verwertung von Restmüll, Klärschlamm und Biomasse. Hinzu kommen Großwärmepumpen, Power-to-Heat- sowie Geothermie-Anlagen mit hoher Energieausbeute. Möglich ist auch die Integration von Abwärme aus Industrieprozessen. „Mit der Umstellung auf Erneuerbare werden Fernwärmenutzende automatisch zu Klimaschützerinnen und Klimaschützern und zum Teil der Energiewende“, so Ingo Voigts.

Was kostet Fernwärme?

Die Kosten für eine Fernwärmeheizung setzen sich aus den Anschaffungs- und den Betriebskosten zusammen.

Bei den Kosten für die Anschaffung gilt: enercity übernimmt in Hannover die Kosten für das Verlegen der Hauptleitungen im öffentlichen Bereich bis zum Keller beziehungsweise Haustürbereich, wenn das Gebäude in dem von der Stadt definierten Fernwärmesatzungsbiet liegt. Dafür investiert das Energieunternehmen rund eine Milliarde Euro. Die Kosten für den Hausanschluss, also die technischen Arbeiten im Gebäude – insbesondere die Installation der Übergabestation im Keller und Anpassungen der Haustechnik –, sind von der jeweiligen Eigentümerin oder dem jeweiligen Eigentümer zu tragen. Es gibt bundesweite Förderprogramme für effiziente Gebäude (BEG EM) und den regionalen Fonds proKlima, mit denen die Anschlusskosten stark reduziert werden können.

Die Betriebskosten setzen sich in der Regel aus dem Grundpreis und dem Arbeitspreis zusammen: Der Grundpreis deckt feste Kosten wie die Wartung, Instandhaltung und Investitionen ins Fernwärmenetz sowie Personal- und Verwaltungskosten ab. Der Arbeitspreis hingegen bezieht sich auf die tatsächlich entnommene Wärmemenge und ist somit abhängig vom individuellen Verbrauch. Der Fernwärmepreis ist also keine Pauschale: Wer weniger verbraucht, zahlt auch weniger.

Gibt es Preisschwankungen wie bei Gas und Öl?

„Ans Fernwärmenetz lassen sich problemlos viele verschiedene grüne Energieerzeuger anschließen“, sagt enercity-Experte Ingo Voigts. Der breite Mix an Energiequellen verhindert die Abhängigkeit von einer Energiequelle – oft zum Vorteil der Kund:innen. „Preisschwankungen zwischen den einzelnen nachhaltigen Energieträgern lassen sich besser ausgleichen. Das kann dazu führen, dass der Fernwärmepreis verhältnismäßig stabil bleibt.“ Betreiber:innen einer Heizungsanlage für ein einziges Gebäude sind dagegen meist an nur einen Energieträger wie Heizöl, Erdgas oder Pellets gebunden und somit immer wieder teils erheblichen Kostenschwankungen ausgesetzt.

Welche weiteren Vorteile bietet Fernwärme?

Fernwärme ist vielseitig nutzbar. Sie kann in vielen Gebäudetypen unabhängig vom Baualter zum Heizen, zur Warmwasserbereitung und in geeigneten Fällen sogar zur Kühlung eingesetzt werden.

Sie ist komfortabel und immer verfügbar.

Die Fernwärmetechnik spart Platz im Haus. Die Wärmeübergabestation am Ende des Hausanschlusses für die Fernwärme nimmt weniger Raum ein als eine herkömmliche Öl- oder Gasheizung.

Die Investitionskosten für den Fernwärmeanschluss sind vergleichbar mit dem Preis einer neuen Gasheizung. Wenn schon eine zentrale Heizanlage vorhanden ist, deren Heizkörper und Verteilernetze eingesetzt werden können, senkt das die Investitionskosten entsprechend.

Bei der Fernwärme handelt es sich um eine innovative Energieversorgung mit Zukunft. Das Energieunternehmen passt die grüne Wärmeerzeugung stetig an die jeweiligen rechtlichen und technischen Erfordernisse an.

Der Einsatz einer ganzen Reihe nachhaltiger Energieträger sowie grüner Quellen für die Fernwärmeerzeugung wirkt sich auch positiv auf die Versorgungssicherheit aus.

- Ein weiterer Vorteil ist die hohe Energieeffizienz – vor allem, wenn die Abwärme von Kraftwerken genutzt wird, geht kaum Energie verloren. Dies führt auch zu Kosteneinsparungen für die Verbraucher:innen.

Welche Nachteile gibt es?

Die gute Nachricht zuerst: Eine „Qual der Wahl“ – die Kund:innen von Handyverträgen, dem DSL-Anschluss oder von Stromanbietern kennen – gibt es bei der Fernwärme nicht! Die Anbieter von Fernwärme sind in der Regel die Netzbetreiber der Stadt oder Kommune, in der das Gebäude steht.

Kritiker:innen der Fernwärme monieren lange Vertragslaufzeiten für die Verträge zwischen Versorger und Kund:innen. Diese sind allerdings gut begründet, da beim Auf- und Ausbau eines Fernwärmenetzes hohe Kosten entstehen, die sich erst über viele Jahre amortisieren.

Was braucht man für Fernwärme im Haus?

Um Fernwärme im Haus zu nutzen, muss das Gebäude zunächst an ein Fernwärmenetz angeschlossen sein. Das bedeutet: Es muss in einem Gebiet liegen, in dem ein entsprechendes Netz vorhanden ist. Der Netzbetreiber verlegt dafür eine sogenannte Hausanschlussleitung vom Hauptnetz bis in den Heizraum des Hauses.

Im Haus selbst ersetzt eine sogenannte Wärmeübergabestation den bisherigen Heizkessel. Sie überträgt die vom Versorger gelieferte Wärme auf das eigene Heizsystem, also auf die vorhandenen Heizkörper oder eine Fußbodenheizung. Auch die Warmwasserbereitung erfolgt über diese Station – entweder direkt über einen integrierten Wärmetauscher oder, bei größerem Bedarf, über einen zusätzlichen Warmwasserspeicher. Die Übergabestation ist platzsparend und wartungsarm.

Die bestehende Heizungsanlage im Haus – also die Leitungen und die Heizkörper – kann in der Regel weiterverwendet werden. Lediglich der alte Wärmeerzeuger (zum Beispiel die Gas- oder Ölheizung) wird durch die Übergabestation ersetzt.

Schließlich ist für die Nutzung ein Vertrag mit dem Fernwärmeanbieter notwendig – vergleichbar mit einem Strom- oder Gasliefervertrag. Darin sind unter anderem Preise, Laufzeiten und Lieferbedingungen geregelt.

enercity bietet in vielen Stadtgebieten Hannovers klimaschonende Fernwärme an. Schon heute profitieren Tausende von Haushalten, Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen von den Vorteilen der Fernwärmeversorgung. Ob auch für Ihre Immobilie ein Fernwärmeanschluss verfügbar ist und wie der Staat den Fernwärme-Umstieg fördert, erfahren Sie hier:

Gibt es einen Anschlusszwang für Fernwärme?

Ob Hausbesitzer:innen ihre Immobilie an ein Wärmenetz anschließen lassen müssen, lässt sich nicht pauschal beantworten. Regional gibt es große Unterschiede in Deutschland.

In Hannover baut enercity das Fernwärmenetz in den kommenden Jahren massiv aus. Vor allem in Quartieren mit dichter Bebauung können auf diese Weise zahlreiche Haushalte einen Fernwärmeanschluss erhalten und unabhängig von fossilen Energieträgern wie Gas oder Öl werden. Parallel dazu hat die Stadt Hannover eine Fernwärmesatzung erlassen, die Immobilieneigentümer:innen in bestimmten Stadtgebieten beim Neu- oder Umbau zum Fernwärmeanschluss verpflichtet. Beide Schritte zielen darauf ab, Hannovers Ziel der Klimaneutralität bis 2035 zu erreichen.

Wie gut ist das Fernwärmenetz in Deutschland?

Fernwärme ist in Deutschland zurzeit die drittwichtigste Heizart, nach Gas und Öl. In rund jeder achten Wohnung beziehungsweise in jedem achten Einfamilienhaus wird laut einer Studie zum Heizungsmarkt des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) mit Fernwärme geheizt.

Ob eine Immobilie per Fernwärme beheizt werden kann und ihre Bewohner:innen von den Vorteilen der Fernwärme profitieren können, hängt davon ab, ob in deren Nähe ein Fernwärmenetz vorhanden ist. Das ist in vielen städtischen Ballungsräumen Deutschlands inzwischen der Fall. Insgesamt gibt es laut BDEW in Deutschland heute bereits rund 3800 Fernwärmenetze mit mehr als 20.000 Kilometern Länge.

Den größten Fernwärmeanteil gibt es in den Stadtstaaten: In Berlin und Hamburg wird fast jede dritte Wohneinheit mit Fernwärme beheizt. Während in größeren Städten Fernwärme weitverbreitet ist, spielt sie in ländlichen Gebieten eine geringere Rolle.

Sie möchten regelmäßig über innovative Technologien und spannende Fakten rund um die Themen Energie und Klimaschutz informiert werden? Dann abonnieren Sie den Newsletter unseres Energiemagazins #positiveenergie!