Windenergie: Wie funktioniert eine Windkraftanlage?

Wie funktioniert eigentlich eine Windenergieanlage?

Seit die ersten Mühlen die Kraft des Windes nutzten, um Mahlwerke anzutreiben, hat sich viel getan. Denn moderne Windenergieanlagen wandeln die kinetische Energie des Windes nicht nur in mechanische, sondern auch in elektrische Energie um.

Hierzu nutzen moderne Windenergieanlagen das sogenannte Auftriebsprinzip: Der Wind trifft frontal auf die Rotorblätter, die ähnlich gewölbt sind wie die Tragflächen von Flugzeugen. Durch die Wölbung muss der Wind auf der Oberseite der Blätter einen längeren Weg zurücklegen als auf der Unterseite. So entsteht oberhalb des Flügels ein Unterdruck, der eine Kraft erzeugt. Das wandelt die Energie des Windes – auch kinetische Energie genannt – in mechanische Energie um. Sie bringt die Nabe, also das nasenförmige Bauteil, das mit den Rotorblättern verbunden ist, zum Drehen.

Geschichte der Windenergie – Video

Wie wird in der Windenergieanlage Strom erzeugt?

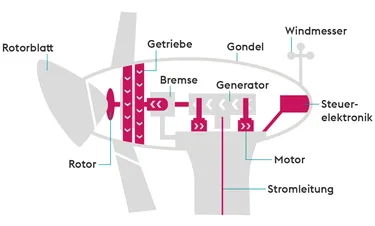

Jedes Windrad – oder jede Windenergieanlage wie der richtige Fachbegriff lautet – besitzt eine Gondel, oder auch Maschinenhaus genannt. Die kinematische Energie, welche von den Rotorblättern eingefangen wird, wird über den Rotor – genauer: über die Rotorwelle – an den Generator weitergeleitet, beziehungsweise in mechanische Rotationsenergie umgewandelt und durch den Generator wiederum in elektrische Energie umgewandelt. Je schneller sich die Spule im Inneren des Generators dreht, desto mehr Strom wird erzeugt. Die Gondel selbst ist übrigens drehbar, sodass der Rotor sich nach dem Wind ausrichten kann – die sogenannte Windrichtungsnachführung. Dafür bewegen von der Steuerelektronik geregelte Antriebe die Gondel bei einer Windrichtungsänderung so, dass der Rotor den Wind wieder optimal einfängt.

Bei vielen Windenergieanlagen befindet sich in der Gondel zwischen Rotor und Generator noch ein mehrstufiges Planeten-Stirnrad-Getriebe, welches die niedrige Drehzahl des Rotors/Rotorwelle in hohe Drehzahlen für den Generator übersetzt. Auf diese Weise können deutlich kleinere Generatoren verbaut werden als bei getriebelosen Windenergieanlagen: Hier ist der Generator direkt an den Rotor gekoppelt und dreht sich ebenso schnell wie der Rotor – ähnlich wie bei einem Fahrraddynamo. Die Generatoren in getriebelosen Windkraftanlagen sind daher deutlich größer ausgelegt, aber durch das fehlende Getriebe auch weniger anfällig für Schäden.

Der durch den Generator erzeugte Strom kann nun nach Transformation der Spannungsebene durch einen im Maschinenhaus oder Turmfuß untergebrachten Transformator ins Netz eingespeist werden. Bei den meisten Anlagen sorgt hier ein Umrichter dafür, dass der eingespeiste Strom die für das deutsche Stromnetz erforderliche Frequenz von 50 Hertz hat.

Wie hoch sind Windräder?

Im Durchschnitt ist ein Onshore-Windrad, also eins, das an Land steht, zwischen 90 und 140 Meter hoch. Gut zu wissen: Es wird dabei die Nabenhöhe gemessen, also die Höhe vom Boden bis zur Mitte des Rotors. Dazu kommt noch die Länge der Rotorblätter, die durchschnittlich bei 55 Metern liegt und einen Rotordurchmesser von 112 Metern ergibt. Offshore-Windräder sind größer und können einen Rotordurchmesser von über 200 Metern und eine Nabenhöhe von über 170 Metern erreichen.

Größere Effizienz durch höhere Windenergieanlagen

Moderne Windenergieanlagen können aus physikalischen Gründen bis zu etwa 50 Prozent der Windenergie verwerten oder „entnehmen“. Dieser Wert wird Leistungsbeiwert genannt. Entnimmt eine Windkraftanlage dem Wind 50 Prozent seiner Energie, liegt der Leistungsbeiwert bei 0,5.

Ein entscheidender Faktor für den Energieertrag ist die Höhe der Anlage. In bodennahen Schichten ist die Luft sehr verwirbelt, weil der Wind auf Hindernisse wie Häuser oder Bäume stößt. In höheren Luftschichten weht der Wind zunehmend gleichmäßiger – was die Stromproduktion effizienter macht. Darüber hinaus ist die Windgeschwindigkeit in großen Höhen höher als am Boden, ein Phänomen, das Windscherung genannt wird. Im Schnitt steigt der Stromertrag um ein Prozent mit jedem Meter, den ein Windrad höher gebaut wird.

Ein weiterer wichtiger Faktor für die Stromproduktion sind Anzahl und Länge der Rotorblätter. Im Laufe der Jahre hat sich herausgestellt, dass Anlagen mit drei Rotorblättern am effizientesten arbeiten. Bei einer Verdoppelung ihrer Länge steigt der Stromertrag um das Vierfache: Dann erzeugt die doppelte Windgeschwindigkeit bereits den achtfachen Ertrag. Windkraftanlagen sind also über die Jahrzehnte hinweg zunehmend in die Höhe gewachsen und erhielten immer größere Rotoren. Lesen Sie mehr über die Geschichte der Windkraft in unserer spannenden Zusammenfassung.

Wie viel Strom wird in einer Windenergieanlage erzeugt?

Nicht nur die Höhe, auch die Nennleistung hat sich mit der Zeit konstant gesteigert, also die Leistung, für die eine Windkraftanlage maximal ausgelegt ist. 1990 lag die durchschnittliche Nennleistung deutscher Windkraftanlagen bei 164 Kilowatt, im Jahr 2000 lag dieser Wert erstmals höher als ein Megawatt (1 MW = 1.000 kW). Derzeit ist bei Onshore-Windkraftanlagen die 3-MW-Klasse üblich. In Offshore-Windparks vor den Küsten werden üblicherweise Windkraftanlagen mit einer Nennleistung von 3,9 MW oder mehr errichtet. So können moderne Windkraftanlagen jährlich so viel Strom erzeugen, wie 3700 Haushalte in diesem Zeitraum benötigen.

Anfang des Jahres 2023 zählte Deutschland 29.982 Windkraftanlagen an Land und auf See. Mit 66.242 Megawatt hat die Bundesrepublik laut dem Strom-Report europaweit die meiste Windleistung installiert. Wussten Sie, dass Windenergie mit 123 Terawattstunden (TWh) insgesamt den größten Beitrag zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien leistet? Dadurch konnten 2022 rund 95 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente vermieden werden.

Drehen Windräder bei Sturm durch?

Um bei stürmischem Wetter Schäden am Material der Windkraftanlage zu vermeiden, sorgen bei Windgeschwindigkeiten ab etwa 90 Stundenkilometern besondere technische Maßnahmen zum einen dafür, dass eine Windkraftanlage ihre Nennleistung nicht übersteigt, und zum anderen dafür, dass die Windräder nicht „durchdrehen“. So werden beispielsweise die Rotorblätter in die sogenannte Fahnen- oder Segelstellung gedreht, in der sie dem Wind weniger Angriffsfläche bieten. Bei modernen Anlagen funktioniert dieser sogenannte Pitch vollautomatisch. Bei älteren Windkraftanlagen waren die Blätter so designt, dass sich bei zu hohen Windgeschwindigkeiten um sie herum Luftwirbel bildeten, die verhinderten, dass sich das Windrad zu schnell drehte. Diese Stall-Windenergieanlagen regelten die Leistung also über Strömungsabriss (aus dem Englischen: „stall“).

Es kann bei besonders schweren Stürmen auch zu kurzfristigen regionalen Abschaltungen von Windrädern kommen. Stromengpässe entstehen dadurch aber nicht, da der Bedarf durch das nationale Stromnetzwerk und beispielsweise andere erneuerbare Energien wie Solarenergie, Wasserkraft, Biomasse oder Geothermie kompensiert werden kann. Mehr Infos dazu erhalten Sie in unserem Artikel „Fakten Energiewende: Erneuerbare Energien in Zahlen“.

Übrigens: Auch das Anfahren der Anlagen geschieht heute vollautomatisch. Und zwar erst dann, wenn die Windgeschwindigkeit hoch genug für einen wirtschaftlichen Betrieb ist. Der minimale Wert dafür sind Windgeschwindigkeiten von rund drei Metern pro Sekunde. Herrscht Flaute, wird entweder die Gondel aus dem Wind gedreht, oder auch hier werden die Rotorblätter in die Fahnenstellung versetzt. Die jeweils herrschende Windgeschwindigkeit wird von dem auf der Gondel angebrachten Windmesser, dem sogenannten Anemometer, gemessen.

Manchmal drehen sich Windräder, auch wenn wir gar keinen Wind spüren, das liegt daran, dass es in höheren Luftschichten windiger ist als am Boden. Da die Rotorblätter so geformt sind, dass sie auch leichten Wind besonders gut auffangen können, drehen sie sich auch bei vermeintlicher Flaute. Andersherum stehen Windräder manchmal auch still, selbst wenn es am Boden windig ist. Das kann verschiedene Gründe haben, wie Schutz vor Sturmschäden, Wartungsarbeiten bzw. Reparaturen oder den Schutz von Vögeln und Fledermäusen zur Brut- und Ausflugszeit.

Welche Arten von Windenergieanlagen gibt es?

Mittlerweile gibt es viele unterschiedliche Windradmodelle. Allgemein unterschiedet man zwischen Windenergieanlagen mit horizontaler oder vertikaler Achse. Horizontale Windkraftanlagen sind die bekanntesten Anlagen und werden sowohl Onshore als auch Offshore verwendet. Vertikale Windkraftanlagen zeichnen sich, wie der Name schon sagt, durch eine Rotorachse in vertikaler Lage aus. Beim Darrieus-Rotor können dadurch beispielsweise Getriebe und Generator direkt am Boden platziert werden. Die Anlage benötigt allerdings viel Platz und setzt sich erst bei einer Windstärke von vier Metern pro Sekunde in Bewegung. Darum wird sie nur selten verbaut.

Ein anderes Beispiel ist der Savonius-Rotor. Er verwendet zwei halbkreisförmige Schaufeln als Rotorblätter. Diese sind auf einer Platte, oben und unten versetzt, gegeneinander angebracht. Der Vorteil: Er beginnt sich bereits ab einer Windgeschwindigkeit von 2 Metern pro Sekunde zu drehen – und das äußerst leise. Doch seine Leistung liegt unter der des Darrieus-Rotors und weit unter der des klassischen horizontalen Dreiblatt-Rotors. Auch dieser Varianten werden allerdings selten verbaut. Einige Hersteller entwickeln zudem neue Arten von Windkraftanlagen, die ohne Rotorblätter auskommen. Jedoch ist in Deutschland bisher noch keine flügellose Windkraftanlage in den offiziellen Betrieb genommen worden.

Einer der größten Kritikpunkte am Ausbau der Windenergie ist die vermeintlich gesundheitsgefährdende Lautstärke von Windrädern. Dabei konnte dies durch mehrere Studien bereits vor einigen Jahren widerlegt werden. Mehr dazu in unserem Ratgeber „Infraschall von Windrädern niedriger als angenommen“. Messungen an Windkraftanlagen zeigen, dass die Stärke des von ihnen ausgehenden Infraschalls ab 500 Metern Entfernung unter 70 Dezibel liegt, also unter der Hör- und Wahrnehmungsschwelle. Eine Messung in 250 Metern Entfernung zeigt ebenfalls eindeutig, dass auch in kürzester Entfernung keine relevanten Schwellen erreicht werden.

Energetische Amortisationszeit

Der Verbrauch von Primärenergie, den die Herstellung von Windenergieanlagen erfordert, beträgt laut dem Bundesverband Windenergie (BWE) zwei bis drei Prozent der Nettoenergieerzeugung während des gesamten Lebenszyklus, ausgehend von einer Lebensdauer von 20 Jahren. Daraus folgt eine energetische Amortisationszeit von circa fünf bis zwölf Monaten – abhängig vom Windaufkommen am Standort der Anlage. Bei einem Weiterbetrieb nach 20 Jahren kann dieses Verhältnis sogar noch weiter verbessert werden.

2023 übernimmt enercity 60 Onshore-Windparks mit 166 Windkraftanlagen und einer Leistung von 365 Megawatt. Aber das ist nur ein Teil des nachhaltigen Portfolios. Durch den Ausbau erneuerbarer Energien bietet enercity 100 % Ökostrom – gut für die Umwelt und für Ihren Geldbeutel.

Sie möchten regelmäßig über innovative Technologien und spannende Fakten rund um die Themen Energie und Klimaschutz informiert werden? Dann abonnieren Sie den Newsletter unseres Energiemagazins #positiveenergie!